いつだったか、テレビ番組で、東大寺修二会で、本尊・十一面観音菩薩像を飾るために、紅花とクチナシで和紙を深紅に染めている職人さんを見たことがある。

深紅といっても奥が深く、毎年同じ色に染めるということは、簡単なことではない。

その時々の気候、草木の状態は、いつも同じ条件ではないのに、それでも同じ色を作り出さなければならない。

それは、想像以上に大変な仕事なのだろうと、深く感心した記憶が残っている。

東大寺の修二会(お水取り)は、752年から1270年以上続く伝統行事だという。

その供花として用いられる和紙を染めているのが、京都の「染司よしおか」。

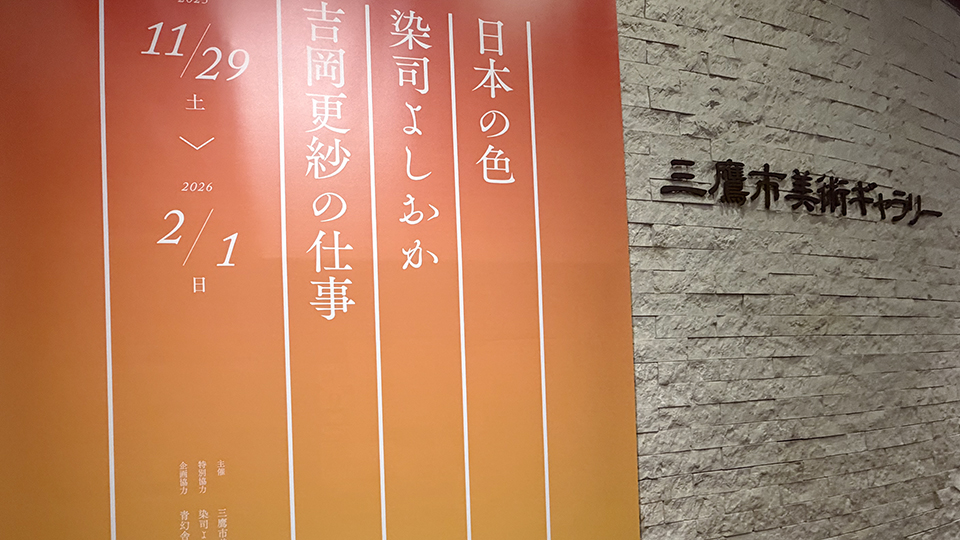

「染司よしおか」の展示があると知り、三鷹市美術ギャラリーまで足を運んだ。

「日本の色 染司よしおか 吉岡更紗の仕事」。

造花の椿は僧侶による手作り。この日、実際に展示されているのを目にしたとき、静かな感動が胸に広がった。

この和紙で造られた椿のモデルとなっているのは、

東大寺の庭にある、赤に白が入った品種「良弁椿」。

花弁に白く入った斑が、糊をこぼしたように見えることから

「糊こぼし」とも呼ばれているそうだ。

なぜ造花なのかというと、良弁椿は遅咲きで、修二会の時期にはまだ花が咲いていないためだという。

咲かない花を、手で咲かせて供える――その発想にも、長い時間の積み重ねを感じた。

昨年、あきる野の黒八丈、糸工房「森」の森さんにお話を伺う機会をいただいてから、草木染めに対して、私の中で特別な思いが芽生えていた。

だからこそ、この展示に出会えたことが、いっそう嬉しかった。

( →森さんの黒八丈のこと)

植物を用いた染色の美しさに惚れ惚れしてしまう。

植物を用いた染色の美しさは、見ているだけで心がほどけていく。

化学染料にはない、やわらかさと、時間を含んだ色。

見ていると吸い込まれそうだ。

展示では、貝紫と紫根染めの紫を並べて見ることができたのも印象深かった。

貝紫の紫は、想像していたよりも赤みを帯び、静かに深く、美しかった。

同じ「紫」でも、そこに至る時間も、積み重ねも、まったく違う。

植物染めの色を見ていると、色そのものというより、

人が自然と向き合い続けてきた時間を、そっと手渡されているような気がしてくる。

美術館を出る頃には、気持ちが不思議と穏やかに整っていた。

旅に出たというほど遠くへ行ったわけではないけれど、

確かに、心は少し遠くまで歩いてきたのだと思う。